区块链分层学:新的开始

在科技与社会快速演进的今天,分层设计已经成为复杂系统得以高效运转的基石。无论是现实世界中的金融、商业、社交,还是计算机科学中的操作系统、网络协议,抑或是区块链技术的架构,分层思想贯穿始终。分层不仅是一种技术上的分工,更是一种哲学:通过明确职责边界,让每一层专注于自身核心问题,从而构建出通用、灵活且可扩展的系统。本文将从现实世界的分层现象出发,延伸到计算机领域的分层设计,最后聚焦于区块链分层学的核心思想,探讨为何分层是Web3迈向成熟的必经之路。

一、现实世界的分层:专业化与生态化

在现实世界中,分层是社会分工的自然体现。金融体系有美联储这样的中央银行,负责货币政策的制定与资产结算;证券交易有纳斯达克,提供高效的股票交易平台;搜索领域有谷歌,优化信息的获取与组织;网购有亚马逊,构建便捷的电商生态;社交有Facebook(现为Meta),连接人与人;出行则有Uber,解决点对点的交通需求。这些系统各司其职,共同构成了现代社会的运转基石。

试想,如果一家银行试图同时扮演美联储、纳斯达克、谷歌、亚马逊、Facebook和Uber的角色,结果会怎样?它不仅无法高效完成任何一项任务,还会因为资源分散和复杂性激增而崩溃。现实世界告诉我们,分层是效率的来源。每个系统专注于自己的核心功能,通过标准化的接口与上下游协作,形成一个繁荣的生态。这种分工逻辑同样适用于技术世界,尤其是在计算机科学和区块链领域。

二、计算机领域的分层:职责清晰,边界明确

计算机科学中的分层设计是现代信息技术的基石。通过将复杂的系统分解为多个层次,每一层专注于解决特定问题,并通过标准化的接口与上下层交互,系统得以在复杂性与灵活性之间取得平衡。以下以操作系统和计算机网络为例,阐述分层设计的精髓。

2.1 操作系统与上层应用的解耦

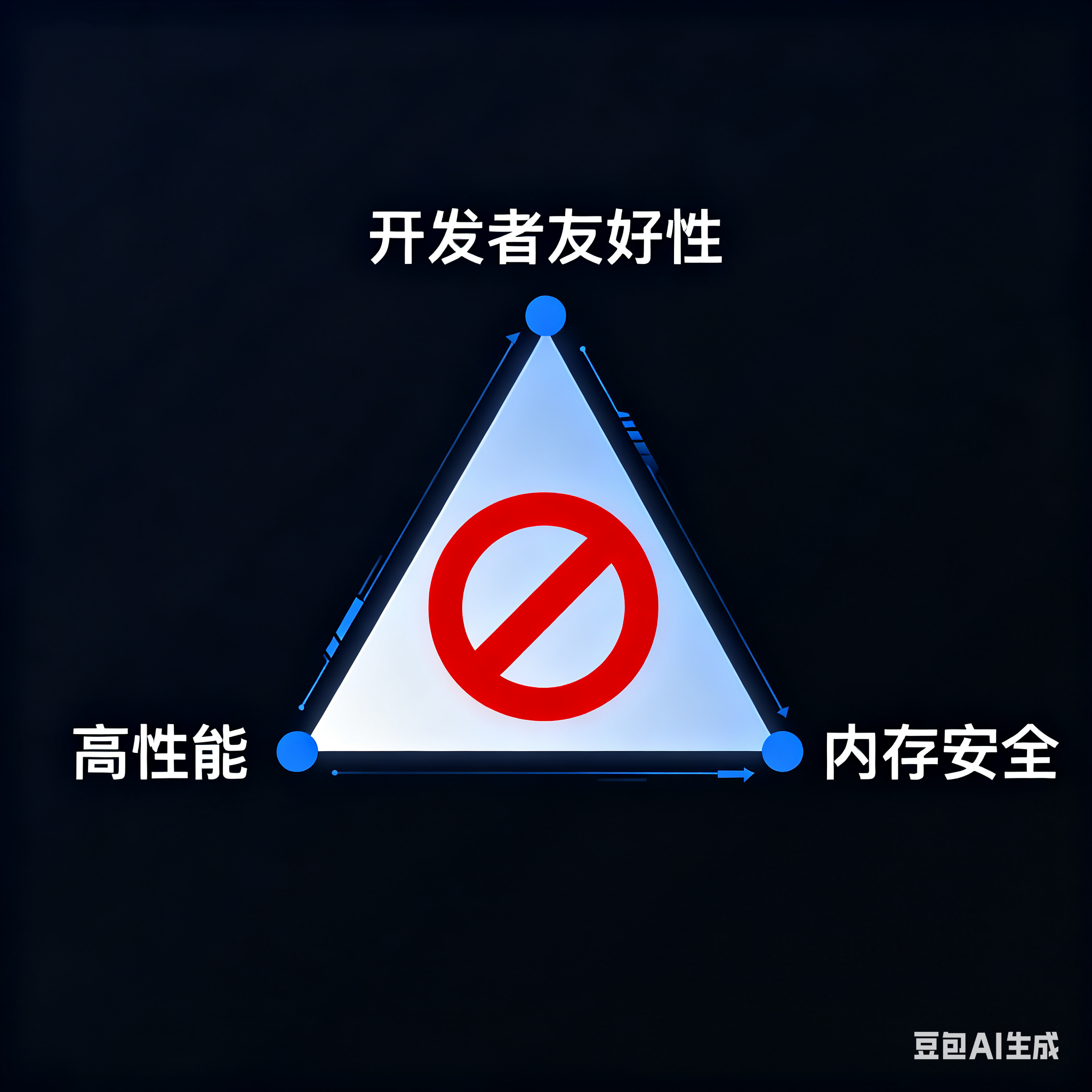

在计算机系统中,操作系统(OS)是硬件与应用之间的桥梁。操作系统的核心职责是管理硬件资源、提供文件系统安全性和基本的服务接口,而非干涉上层应用的业务逻辑。以数据库为例,事务一致性是数据库层需要解决的问题,而非操作系统。例如,联机事务处理(OLTP)系统对事务一致性要求极高,追求强一致性以确保数据准确;而联机分析处理(OLAP)系统则更注重查询性能,愿意牺牲部分一致性以换取效率。如果操作系统试图在底层强制实现强一致性,OLAP系统将难以在其上高效运行。

不同的业务系统有不同的需求:有些是计算密集型,追求极致的处理速度;有些是I/O密集型,强调数据吞吐量。操作系统若试图为某一类应用优化而做出取舍,势必会削弱其通用性。因此,操作系统的设计哲学是提供通用的基础设施,让上层应用根据自身场景自行处理权衡。这种分层解耦赋予了系统灵活性和扩展性。

2.2 计算机网络的四层模型

计算机网络的四层模型(链路层、网络层、传输层、应用层)是分层设计的经典案例。每一层专注于解决自身的问题,并通过明确定义的接口与上下层交互:

- 链路层:负责在本地网络段内可靠地传输数据帧,例如以太网协议。它专注于MAC地址寻址和本地转发(如通过交换机在同一子网内的多跳传输),而不会涉及跨网络的全局路由。

- 网络层:负责数据包的全局路由和转发,例如IP协议。它专注于寻址和路径选择,不干涉数据传输的可靠性。

- 传输层:提供端到端的通信服务,例如TCP确保可靠传输,UDP追求低延迟。它只关注数据的传输质量,不关心数据的具体内容。

- 应用层:处理具体的业务逻辑,例如HTTP协议定义了网页请求的格式与内容。它无需关心底层的数据如何传输。

这种分层设计确保了每一层只解决自身的问题,而不会越界。例如,传输层不会去定义HTTP报文的结构,应用层也不会去处理TCP的重传机制。这种清晰的边界划分不仅降低了系统设计的复杂性,还使得每一层可以独立优化和演进。

三、区块链中的分层:从L1到L2的生态演进

区块链作为一种去中心化的技术体系,其复杂性不亚于现实世界的金融系统或计算机网络。分层设计在区块链中的应用,不仅是技术上的需要,更是Web3生态繁荣的必然选择。

3.1 L1:资产定义与结算的基石

第一层区块链(L1)类似于现实世界中的中央银行,其核心职责是定义资产、确保结算的安全性和可信性。以比特币和以太坊为例,L1负责维护账本的完整性、共识机制的稳定性以及资产的最终结算。L1的设计目标是提供一个通用的、信任最小化的基础设施,而非直接解决特定应用场景的问题。

正如美联储不会去构建纳斯达克的交易系统,也不会去开发谷歌的搜索引擎,L1区块链不应试图解决所有应用层面的问题。试图将所有功能集成到L1会导致系统臃肿、效率低下,并限制其通用性和可扩展性。例如,最大可提取价值(MEV)问题是去中心化金融(DeFi)场景中的典型挑战,但并不普遍存在于其他领域,如元宇宙或供应链管理。如果L1试图在本层解决MEV问题,可能会对其他应用场景造成负面影响,甚至削弱其生态的多样性。

3.2 L1的专注:抽象与通用

L1的核心价值在于解决抽象且通用的基础问题,例如:

- 安全性:确保账本不可篡改,抵御攻击,同时包括共识的安全性、系统的稳定性和健壮性。

- 可扩展性:支持更高的兼容性,以适应各种应用系统的扩展,而非单纯追求性能指标。

- 无信任成本:通过密码学和共识机制,确保用户无需信任第三方,从而降低信任成本。

这些问题具有高度的通用性,适用于所有区块链应用场景。L1不应主动为特定应用场景做出取舍,而是提供一个中立的平台,让上层应用(L2或者L3)根据自身需求进行优化。例如,DeFi场景可能需要快速的交易确认,而元宇宙场景可能更注重低延迟的交互体验。这些权衡应由上层负责,而非L1。

3.3 L2:应用场景的多样化实现

第二层区块链(L2)是应用场景的承载者。L2通过在L1上构建专用链,解决特定领域的业务逻辑和性能需求。例如,Unichain等DeFi专属L2链已经初露端倪,未来可能还会出现元宇宙链、出行链(类似Uber)、搜索链、AI链等。这些L2链专注于各自场景的独特挑战:

- DeFi链:优化交易排序以缓解MEV问题,或提高吞吐量以支持高频交易。

- 元宇宙链:强调低延迟和高并发,以支持实时交互和虚拟世界体验。

- AI链:提供高效的计算资源分配,适配机器学习模型的训练与推理。

L2通过零知识证明虚拟机(zkVM)或乐观Rollup等技术,将状态计算的正确性验证回传至L1,确保资产结算的安全性。这种分层设计让L1保持轻便和通用,而L2则可以灵活应对多样化的业务需求。

四、Web3的未来:分层驱动的生态繁荣

Web3的愿景是将区块链技术融入人类生活的方方面面,类似于Web2如何通过互联网改变了信息传播、商业模式和社会互动。要实现这一目标,区块链必须摆脱“一链通吃”的思维,拥抱分层设计。L1作为资产定义与结算的基石,提供安全、可扩展、无信任成本的底层支持;L2则作为应用场景的孵化器,承载多样化的业务逻辑和创新。

分层不仅是一种技术选择,更是一种生态哲学。通过清晰的职责划分,区块链可以像现实世界的金融、商业、社交系统一样,形成一个分工明确、协作高效的生态系统。未来的Web3将是一个由L1提供信任根基、由无数L2承载创新的繁荣世界。只有迈出分层这一步,Web3才能真正兑现其改变世界的潜力。