从《独裁者手册》看区块链:POW篇

独裁者手册核心大义

《独裁者手册》(The Dictator’s Handbook)由政治学家布鲁斯·布兰诺(Bruce Bueno de Mesquita)和阿拉斯泰尔·史密斯(Alastair Smith)合著,这本书以犀利的笔触剖析了权力运作的底层逻辑,揭示了从古代王朝到现代政体的普世规律。其核心框架是“选择器理论”(Selectorate Theory),将社会中的参与者划分为三个关键群体,从而解释领导者如何通过资源分配维持统治。这种理论不限于政治领域,还能延伸到经济、企业乃至技术系统,强调权力本质上是脆弱的利益交换游戏。

首先是名义选择人(Nominal Selectorate):这是表面上拥有选择权的大众群体,他们数量庞大,但个体影响力微弱,因为他们高度可互相替代。领导者通常对他们视而不见,只需最低限度的安抚(如象征性福利)即可,因为他们的离去不会动摇根基。

其次是实际选择人(Real Selectorate):这是握有实质权力的精英圈子,他们控制资源、军队或舆论,能直接影响领导者的存亡。领导者必须小心维系他们的支持,但由于他们并非完全不可或缺,领导者会通过竞争性奖励(如职位或利益)来平衡。

最后是致胜联盟(Winning Coalition):这是领导者权力基石的最小核心支持者群体,通常只需满足这群人的私利,就能稳固统治。他们是“不可或缺”的少数,因为他们的背叛会直接导致领导者倒台。在独裁体系中,这个联盟规模小巧,领导者只需慷慨分配私人好处(如财富、特权或豁免权);而在民主体系中,联盟规模庞大,迫使领导者提供更广泛的公共产品(如基础设施或社会保障),以换取选票。

这些群体的动态关系决定了统治的稳定性:领导者总会优先“收买”致胜联盟,忽略名义选择人,而实际选择人的影响力则被巧妙转化为联盟的延伸。这种博弈的核心是资源稀缺——领导者必须精打细算,确保忠诚的成本最低化,从而最大化个人收益。

为了生动论证这三者对掌权者的重要意义及其关系,我们不妨审视比利时国王利奥波德二世(Leopold II)的历史案例。作为19世纪末的欧洲君主,他将刚果自由邦(今刚果民主共和国)转化为个人殖民地,展开了一场臭名昭著的资源掠夺。在这个框架下,名义选择人是比利时国内的选民和欧洲舆论,他们名义上能影响国王决策,却高度可替换——利奥波德只需通过宣传和最低限度的让步(如议会报告)安抚他们,而非真正回应。实际选择人则是欧洲投资者、比利时官员和殖民代理人,他们提供资金、物流和行政支持,能通过撤资或举报威胁利奥波德的计划。真正不可或缺的致胜联盟是少数军事将领和商业伙伴(如Force Publique的指挥官和橡胶贸易巨头),他们直接执行剥削命令,并从利润中分羹。利奥波德通过授予他们土地、奴隶劳力和巨额分成,确保忠诚——例如,他将刚果的橡胶收入的90%用于个人挥霍和联盟回扣,而非公共投资。这导致刚果人口锐减(估计死亡人数达1000万),但利奥波德的权力岿然不动,直到国际舆论压力迫使比利时政府介入。这一惨案深刻揭示:掌权者只需精准“喂饱”致胜联盟,就能无视底层民众的苦难,而名义选择人的影响力则被边缘化。权力并非正义的守护者,而是冷酷的算计——谁控制了最小忠诚成本,谁就笑到最后。

在POW中,三者的映射

理解了《独裁者手册》中的权力动态后,我们可以将这一框架巧妙映射到区块链领域,特别是Proof of Work(POW)共识机制中,从而揭示其独特的设计智慧。POW本质上是分布式账本的“民主实验”,矿工通过竞争性计算(哈希碰撞)来验证交易和生成新块,确保网络的安全与一致性。在这里,没有单一“掌权者”,而是协议规则本身充当抽象的“领导者”,通过数学概率分配出块权。这种设计巧妙地将人类社会的权力博弈转化为客观的计算游戏,揭示了POW的去中心化本质。

名义选择人:对应个体矿工,尤其是那些使用家用设备或小型矿机的参与者。他们数量众多、易于替换——任何拥有基本硬件和电力的个人都能加入挖矿,但单个矿工的算力贡献微乎其微,在全球网络规模下几乎无足轻重。就像选举中的普通选民,他们的“票”(哈希计算)可被无限复制,却无法左右大局。

实际选择人:对应大型矿场和矿池运营商。这些实体通过聚合数千矿工的资源,形成算力集群,能显著影响出块概率和网络参数调整(如难度重置)。例如,矿池如AntPool或Foundry USA,不仅提供共享算力,还影响社区治理(如通过BIP提案)。他们是POW生态中的“精英”,但并非牢不可破——他们的影响力依赖于持续的投资和技术优势。

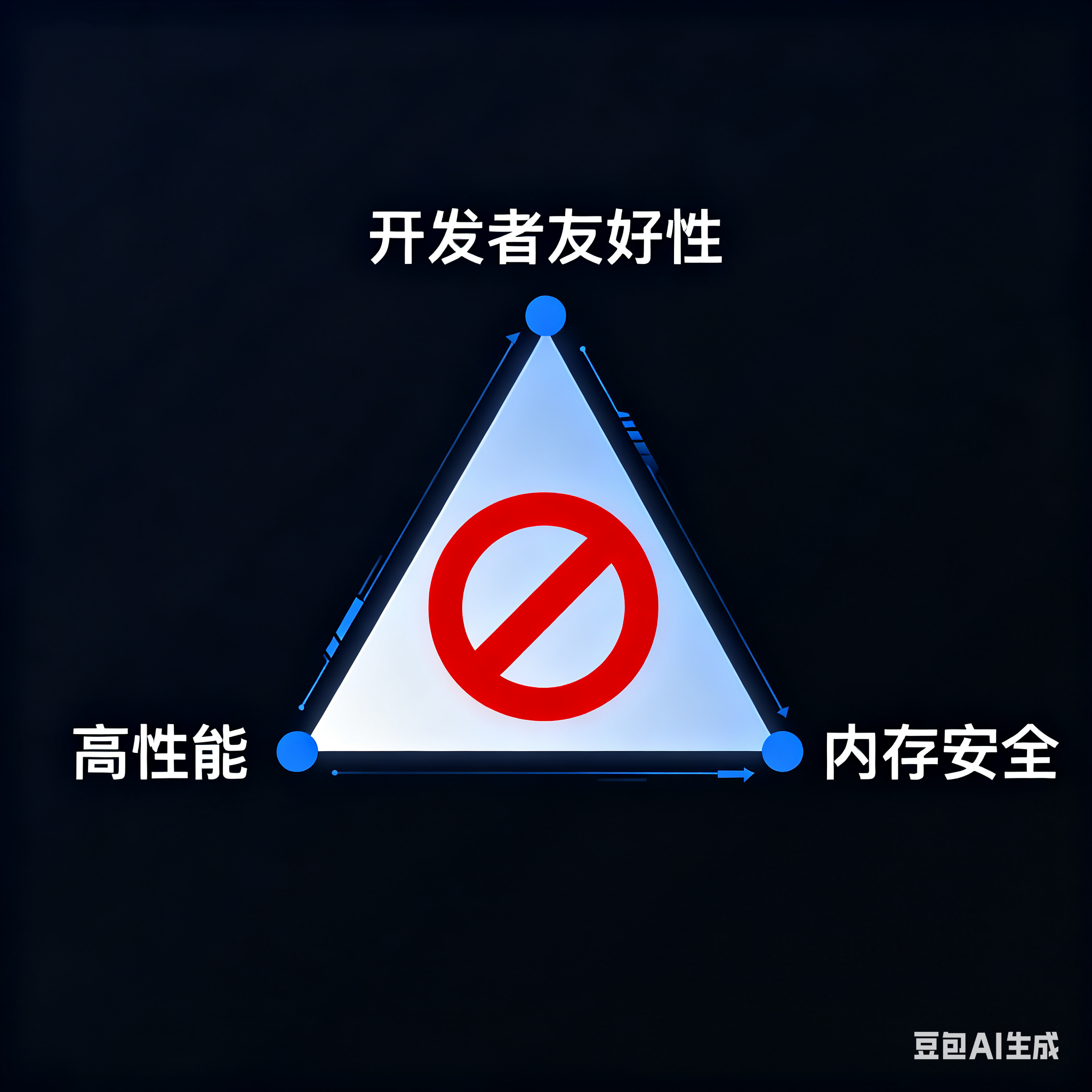

致胜联盟:在POW中,并不存在传统的致胜联盟。这一点是POW机制的核心创新,与《独裁者手册》描述的权力固化形成鲜明对比。在传统体系中,致胜联盟是少数“不可或缺”的守护者,其缺席会崩盘整个结构;但在POW中,出块权由客观的哈希计算决定——这是一个纯数学概率过程,谁先找到符合目标难度的Nonce值,谁就获胜。这种形式逻辑的客观性(如SHA-256算法的不可伪造性)确保了权力的动态流动,而非锚定于特定个体或集团。

为什么POW中没有致胜联盟?根本原因在于网络的冗余性和可替换性:即使最大的矿池(如AntPool,占全球算力的19%)突然缺位或被攻击,网络也不会瘫痪。第二大矿池(如Foundry USA,约15-20%)、第三大(如ViaBTC,约10%)会立即填补真空,提供足够的算力支撑。更重要的是,后续进入者——如新兴矿场或个人矿工——能通过采购最新ASIC硬件或迁移到低成本能源区,迅速注入新算力。例如,2021年中国禁矿事件导致全球算力暴跌50%,但仅数月内,美国和哈萨克斯坦的矿池就恢复了80%以上的网络容量,新玩家如Marathon Digital迅速崛起,证明了“无人不可或缺”的韧性。这种设计避免了单点故障:POW协议内置难度调整机制(每2016块重置一次),确保即使算力波动,网络也能平稳运转。相比之下,传统致胜联盟的“不可或缺”源于主观忠诚和资源垄断(如利奥波德的军事伙伴),而POW的“联盟”只是暂时的概率优势——任何主导者若懈怠,新进入者即可颠覆。体现了区块链的“无领袖”哲学。

矿池确实存在集中趋势:早期POW网络矿池林立,但竞争加剧下,大型玩家如AntPool和Foundry USA主导市场,控制了全球算力的50%以上。然而,这种集中并非固化,而是暂时的市场均衡,受外部变量(如监管、地缘政治)驱动。出块权的客观性(如哈希的随机性)确保即使矿池寡头化,权力也不会永久倾斜——它不像“谁是世界上最勇敢的人”那样依赖主观判断,而是基于可验证的数学真理。这种机制让POW的“掌权者”(协议)无需“收买”任何人,权力自然向贡献者倾斜,却永不落入少数人之手。

要更深入理解这种动态平衡,我们需考察支撑哈希计算的核心要素。这些要素的分散性和迭代性,不仅强化了POW的无致胜联盟特性,还确保了网络的抗脆弱性。

影响hash计算的一些要素

哈希计算的公平性源于其核心要素——算力(hashrate)的动态竞争。以下,我们逐一剖析硬件和能源如何通过全球化与创新,瓦解任何潜在的权力垄断。

硬件:算力的基础是专用集成电路(ASIC)矿机,如Bitmain的Antminer S19系列或MicroBT的Whatsminer M50。这些设备专为SHA-256算法优化,每秒可达数百TH/s的哈希率。早期比特币挖矿依赖通用CPU/GPU,但专业化浪潮下,ASIC主导市场。然而,供应链的高度全球化阻止了垄断:芯片设计散布于中美企业(如Bitmain主导中国市场,Auradine新兴于美国),制造依赖台湾TSMC或韩国Samsung的先进制程(7nm以下),组装则分布东南亚和中国。这种跨国分散意味着任何试图“收买”产业链的努力(如建立致胜联盟式的控制)都将面临天文数字成本和地缘风险——例如,美国的芯片出口管制或台湾海峡紧张局势,能瞬间中断供应。更关键的是,硬件迭代迅猛:每12-18个月,新一代ASIC(如支持更高效率的4nm芯片)涌现,允许新进入者低门槛挑战巨头。2024年,MicroBT的Whatsminer M60系列就以20%能效提升,抢占了Bitmain的市场份额。这种创新循环确保了算力的民主化:即使最大矿池的硬件老化,后起之秀也能注入新鲜血液,避免网络依赖单一供应商。

能源:挖矿的“燃料”是电力,全球年耗电相当于荷兰全国(约150TWh)。低成本能源不仅是经济驱动,还促进地理多样化。矿工偏好水电(四川雨季洪峰期)、煤电(内蒙古)或天然气(德州),但创新应用进一步瓦解集中风险。例如,萨尔瓦多从2021年起利用火山地热能挖矿,通过国家地热公司LaGeo供电,截至2025年已产出逾500枚比特币(价值约3000万美元)。这不仅降低了碳足迹,还将POW扩展到火山带国家,如冰岛的地热矿场或肯尼亚的太阳能项目。此外,美国德州油田的废弃甲烷气回收(flare gas mining)每年捕获数亿立方米温室气体,转为算力,分散了能源依赖。2025年数据显示,可再生能源占比已达40%,从风能(Texas占比30%)到太阳能(澳大利亚新兴矿场)。这种多样化意味着:若一处能源中断(如中国旱季水电短缺),矿工可无缝迁移,避免单一“能源联盟”主导网络。

这些要素的交互,确保了算力的弹性:硬件+能源的组合无限可能,新玩家总能找到切入点。如果要收买的话,掌权者要收买的对象太多了,甚至它都未必知道自己该收买谁,把时间推回十年前的话,谁能想到萨尔瓦多可以利用火山能挖比特币呢。

通过这些要素的剖析,我们可以看到POW的去中心化并非抽象概念,而是由历史数据生动诠释。接下来,让我们回顾比特币算力分布的演变轨迹,这不仅印证了网络的动态性,还进一步证明了其无致胜联盟的韧性。

比特币全球算力占比变化历史

比特币算力分布的历史演变,是POW动态性的最佳注脚,证明了网络的无致胜联盟韧性——集中可逆,缺位即补位。从早期散户主导到如今的全球化格局,这一历程如同一面镜子,映照出POW如何在逆境中自我重塑。

2010-2013:散户时代。个人矿工主导,使用家用PC,算力仅MH/s级。首个矿池Slush Pool(2010年)仅占10%,分布高度碎片化,无主导者。

2013-2014:初步集中警钟。GHash.IO一度控42%算力,逼近51%攻击阈值,社区自发抵制(矿工迁移),迫使其降至35%。这事件凸显:单一矿池缺位,不会崩盘——其他池即时接管。

2015-2020:东方崛起。中国矿池(AntPool、F2Pool、BTC.com)占65-75%,受益于廉价电力。季节迁移常见:雨季四川水电(占比飙升50%),旱季新疆煤电。但这并非固化——2020年疫情下,算力波动20%,新矿场填补空白。

2021:禁矿洗牌。中国5月禁令致算力腰斩(从180 EH/s降至90 EH/s),AntPool等中国池占比暴跌。但恢复迅猛:美国Texas风电矿场涌现,Foundry USA从10%跃至30%;哈萨克斯坦和俄罗斯填补余缺。半年内,网络重回峰值,证明第二/三线玩家无缝支撑。

2022-2025:全球化再平衡。美国稳居首位(36-44%,约339 EH/s于894.5 EH/s总算力),俄罗斯16%、哈萨克斯坦2.5%。矿池侧,Unknown池占48%、AntPool 19%、Foundry 15%。地缘事件(如2022俄乌冲突)促使俄罗斯算力外迁至伊朗,但新进入者(如加拿大水电矿场)即时补位。2025年最新数据,算力分布更均匀,亚洲占比降至25%,凸显持续再分配。

这一历史弧线昭示:POW的集中是暂时的市场响应,而非权力固化。每次“巨头”缺位,都催生新均衡,确保网络永不依赖“致胜”少数。回顾这些演变,我们不难得出一个核心启示,这也自然引向对POW机制更深刻的反思。

结论

POW的中心化是可逆的。一切都是因为POW出块权依赖的是一个客观可验证的形式逻辑,对于POW世界而言,没有致胜联盟,这意味着在POW世界中的掌权者的地位是最不稳固的,它几乎比世界上最好的代议制民主制度都要可靠。新进入者可以通过硬件升级或能源优化挑战现有矿池,促使网络持续去中心化。这种机制确保了区块链的韧性和公平性,超越了许多传统政治体系。

参考文献

[0] Cambridge Centre for Alternative Finance, “Bitcoin Mining Map,” 2020-2025.

[4] CoinMetrics, “Bitcoin Hashrate Distribution Data,” 2025.

[6] Blockchain.com, “Hashrate Distribution,” accessed September 2025.

[7] BTC.com, “Pool Stats,” 2025.

[9] Euronews, “Volcanoes are being harnessed to power Bitcoin mining in El Salvador,” October 2021.

[11] CNBC, “El Salvador has just started mining bitcoin using the energy from volcanoes,” October 2021.

[12] Reuters, “El Salvador’s Bitcoin Mining and Renewable Energy,” 2024.

[14] TSMC Annual Report, “Semiconductor Supply Chain,” 2024.

[15] Bitmain, “Antminer Product Specifications,” 2023.

[22] MicroBT, “Whatsminer ASIC Development,” 2024.